डॉ. इन्दु जैन राष्ट्र गौरव, दिल्ली

“परकिंचिवि मज्झ णत्थि भावणाकिंयण्हं गणहरेहिं ।

अंतबहिगंथचागो अणासत्तो हवइ अप्पासयेण ।।”

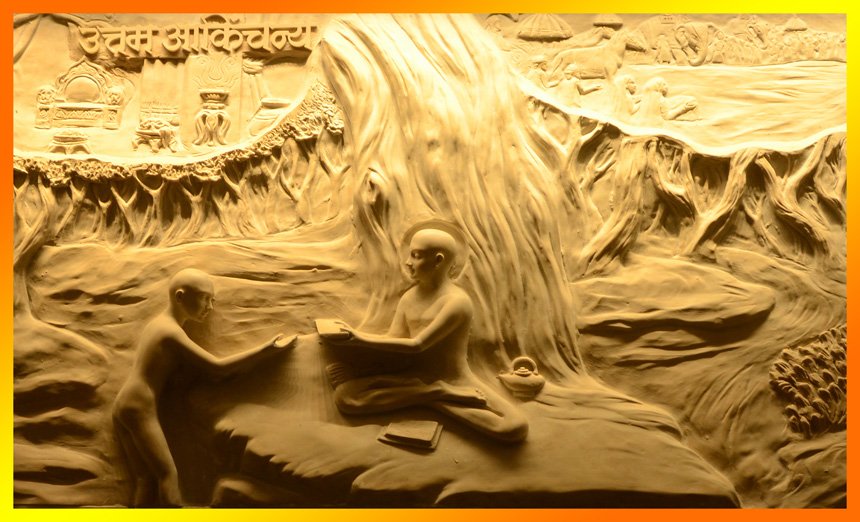

“दसधम्मसारो” पुस्तक में प्रो.अनेकान्त जैन ने प्राकृत गाथा में “उत्तम-आकिंचण्हं” की उत्तम व्याख्या की है –

गाथा के भाव हैं कि “पर पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है ऐसी भावना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है –ऐसा गणधरों के द्वारा कहा गया है ।अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहों का त्याग और उनके प्रति अनासक्ति आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है ।”

“आकिञ्चन्य” शब्द की निष्पत्ति ‘अकिंचन’ शब्द से ‘अण/ष्यम्’ प्रत्यय लगकर हुई है। इसका अर्थ है – आकांक्षाओं की सीमा करना, अपनी इच्छाओं पर रोक लगाना। इसमें भीतरी पदार्थ कर्म, कषाय एवं विकल्पित परिणामों का त्याग करके आत्मा को पूर्ण रूपेण शुद्ध किया जाता है। ‘न किञ्चन: इति आकिञ्चन:’ अर्थात् आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं है। इसी भाव एवं साधना को आकिञ्चन्य धर्म कहते हैं।

मनुष्य इस पृथ्वी पर खाली हाथ ही आया है और उसे खाली हाथ ही जाना है। जन्म के समय हमें एक शरीर मिला किन्तु मृत्यु के समय तो ये शरीर भी जल जाएगा। जन्म और मृत्यु के रूप में जो दिख रहा है वही अकिञ्चन्य का भाव है। अत: जन्म और मृत्यु के बीच में परिग्रह स्वीकार करके हमें अपने जीवन को दुर्गति में नहीं ले जाना चाहिए। क्या ? आपने किसी को ज़हर खाने के बाद अमर होते देखा है ? यदि नहीं तो मान लीजिए कि परिग्रह ज़हर के समान है और परिग्रह का संग्रह कर हम कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। पदार्थों के प्रति विरक्ति की भावना ही अकिञ्चन्य धर्म है।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि समस्त सुविधाएं होने के बाद भी आज मानव उस सच्चे सुख को क्यों प्राप्त कर पाता है? आख़िर वो दु:खी क्यों है ? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अज्ञानी मनुष्यों ने बाहर दिखने वाले समस्त पदार्थों को अपना मान लिया है। वो इसी भ्रम में जीते है कि मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं और यही विकल्प रूप भाव ही मनुष्य को संसार में भटकता रहता है। इन मिथ्या भावों को अपने में से निकालना होगा और ऐसा भाव बनाना होगा कि बाहरी पदार्थों में मेरा कुछ भी नहीं है तभी हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि संसार समुद्र से पार जाना है तो जो है उसी में संतोष करना सीखना ही होगा। विचार करके देखिए कि दरिद्री कौन है ? जिसे तृष्णा लगी है, लोभ का रंग चढ़ा है, वही तो दरिद्र है।

इसीलिए तो कहा है कि –

“गोधन, गजधन, बाजिधन और रतन

धन खान।

जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान।।”

यदि दरिद्रता मिटानी है तो जीवन में सबसे पहले संतोष धन को अपनाना होगा तभी ये सभी धन हमें धूलि के समान दिखाई देने लगेंगे। यदि संतोष धन नहीं है तो फिर कितनी भी बाहरी विभूतियों का समागम होने पर हमें तृप्ति नहीं होगी। हम हमेशा दरिद्री ही रहेंगे। हमें पूर्णत: अपरिग्रह होंगे तभी सुख प्राप्त होगा। अत: हम अपने जीवन में बाह्य और आभ्यंतर रूप से परिग्रहों के त्याग का अभ्यास करें और धीरे-धीरे अभ्यास के साथ उत्तम आकिञ्चन्य धर्म को धारण करने की ओर कदम बढ़ाएं यही हम सभी की शुभभावना होनी चाहिए।

आचार्य कहते हैं कि “मूर्छा परिग्रह” अर्थात् पर वस्तु में मोह रखना कि यह मेरा है मैं उसका हूँ यही परिग्रह है।परिग्रह के प्रति जो मनुष्य में ममत्व है, मूर्छा है, आसक्ति है-उसे कह दिया मूर्छा अर्थात् – परिग्रह। अब देखिए ‘किंचित्’ और ‘अकिंचित्’ ये दो शब्द हैं। किंचित् अर्थात् ‘अल्प’ , अकिंचित् अर्थात् कुछ भी नहीं – ‘शून्य’ । इसलिए जो अपने जीवन में परिग्रह का त्याग कर देते हैं, वे आकिञ्चन्य धर्म को धारण करते हैं।

“परिग्रह है फाँसी का फंदा, चाह दाह का करती काम।

लोभ-लाभ बढ़ते ही रहते, मोह नहीं लेता विश्राम।।

ग्रंथ त्याग निर्ग्रंथ हुए हैं, शल्य न किंचित् , वे ही धन्य।

सुर-सुरेन्द्र नमते चरणों में, मुनिवर पालें आकिञ्चन्य।।”

आज दुनिया की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सांसारिक प्राणी अपने समस्त वैभव के साथ, पाँचों इंद्रियों के किसी भी सुख को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ में यह भी आकांक्षा रखता है कि इन सभी के साथ उसे धर्म अध्यात्म का आत्मिक सुख भी मिले। इस प्रकार की इच्छा करना ही व्यर्थ है क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकतीं हैं। यदि आत्म दर्शन करना है तो परिग्रह को त्यागना ही होगा। हमें सिर्फ एक ही भाव धारण करने की आवश्यकता है कि सिर्फ आत्मा ही मेरी थी, है और रहेगी। जो आत्मा को जान लेता है उसमें सारी दुनिया को एक क्षण में जान लेने की योग्यता प्रकट हो जाती है। अत: परिग्रह का त्याग करने के बाद अपनी आत्मा का आनंद लो। जैन आचार्यों ने श्रावकों के लिए चौबीस परिग्रहों के परिमाण का उपदेश अणुव्रत के रूप में और मुनियों के लिए पूर्ण परिग्रह के त्याग का रूप महाव्रत का पालन करने का उपदेश दिया है।

अकिञ्चन्य धर्म रिक्त होने का उपदेश देता है, सहित से रहित होने की राह दिखाता है। युक्त से मुक्त होने की ओर ले जाता है। हमें आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए सृजन से विसर्जन की ओर क़दम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि राग का परिणाम बंधन है और जब तक संसार की किसी भी वस्तु से हमारा सम्बन्ध है तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न लोभ है, न क्रोध है, कुछ भी नहीं है बस ज्ञाता – दृष्टा बनकर जो अपनी आत्मा में लीन है वही आकिञ्चन्य धर्म है। कहा भी है कि – :

“परिग्रह पिशाच ने कितनो को इस,जग में कितना त्रास दिया,

छोड़ चला है इन सबको सो,सिद्ध शिला में वास किया,

चिन्तन कर अणुमात्र भी मेरा, इस भू का कुछ नहीं मेरा,

आकिंचन्य हूँ बस केवल यह,आत्म ही तो है मेरा।”

( जाप मंत्र – ऊँ हृीं श्रीं उत्तम आकिञ्चन्य धर्मांगाय नम:)